Grazie ai dott.ri

Patrik Fazio & Enrico Granieri

Sezione di Clinica Neurologica

Università di Ferrara

- Le afasie sono una perdita o alterazione della funzione del linguaggio causata da un danno cerebrale. Le afasie sono disturbi acquisiti del linguaggio, causati dal danno di determinate strutture dedicate degli emisferi cerebrali.

- La parola e il linguaggio sono funzioni fondamentali per l’uomo, sia nelle relazioni sociali sia per la vita intellettuale individuale.

- Quando tali funzioni vengono danneggiate in seguito ad una malattia cerebrale le conseguenze sono superiori per gravità a qualsiasi altro disturbo funzionale compresa la cecità, la sordità e la paralisi.

- Il linguaggio è lo strumento attraverso il quale avviene la comunicazione, grazie alla possibilità di produrre e comprendere espressioni simboliche, costituite da sequenze di suoni articolati, segni grafici e gestuali.

- E’utile concepire il linguaggio come la capacità di utilizzare, ai fini della comunicazione orale o scritta, gli elementi del codice linguistico, vale a dire i fonemi e le parole della lingua, selezionandoli e combinandoli in maniera appropriata nella espressione così da formare messaggi linguistici che trasmettano fedelmente il proprio pensiero, e identificandoli con precisione all’atto di ricevere i messaggi altrui così da cogliere le informazioni in esse contenute.

- L’uso del codice permette all’uomo di esprimere ciò che prova,

di dare un nome agli oggetti,

di definire relazioni che constata,

di descrivere l’azione che osserva.

Inoltre il linguaggio rappresenta l’oggetto, l’azione e la relazione al di là del momento in cui sono percepiti.

Dona all’uomo la possibilità di porsi nella propria storia.

- Consente di passare dalla coscienza istantanea alla coscienza di sé.

- Conferisce alla relazione interumana una nuova dimensione: come depositario della culture, il linguaggio rende ogni uomoerede del capitale cognitivo elaborato dalle generazioni che ci hanno preceduto.

- La storia degli studi sul linguaggio stabilisce due principi fondamentali:

- L’attività del linguaggio comporta l’intervento di tutto l’encefalo: gli apparati elementari del tronco cerebrale e i collegamenti sinaptici estremamente elaborati della corteccia cerebrale.

- L’attività del linguaggio si fonda a tutti i livelli su di una relazione stabilita tra l’espressione e la percezione. Questa relazione trova il suo commento nella neocortex associativa dell’uomo.

I due emisferi cerebrali non partecipano in egual misura alle attività che abbiamo descritto. La dominanza dell’emisfero sinistro per il linguaggio è geneticamente programmata come lo è la preferenza manuale.

Il concetto di dominanza non implica che un emisfero governi l’altro, né che un emisfero presieda in maniera esclusiva a singole funzioni integrative.

- L’emisfero destro non è sprovvisto di capacità linguistiche: esso comprende le parole e frasi brevi. Decifra il linguaggio scritto. Viceversa non dispone che di una debolissima capacità di ritenzione del messaggio uditivo e soprattutto non ha accesso alla facoltà espressiva.

- Le lesioni cerebrali che determinano AFASIA sono localizzate nell’emisfero sinistro nella quasi totalità dei destrimani ed approssimativamente nel 60% dei mancini o degli ambidestri. In una piccola % dei destrimani tra il 1% e il 5 % l’afasia può essere dovuta ad una lesione emisferica destra.

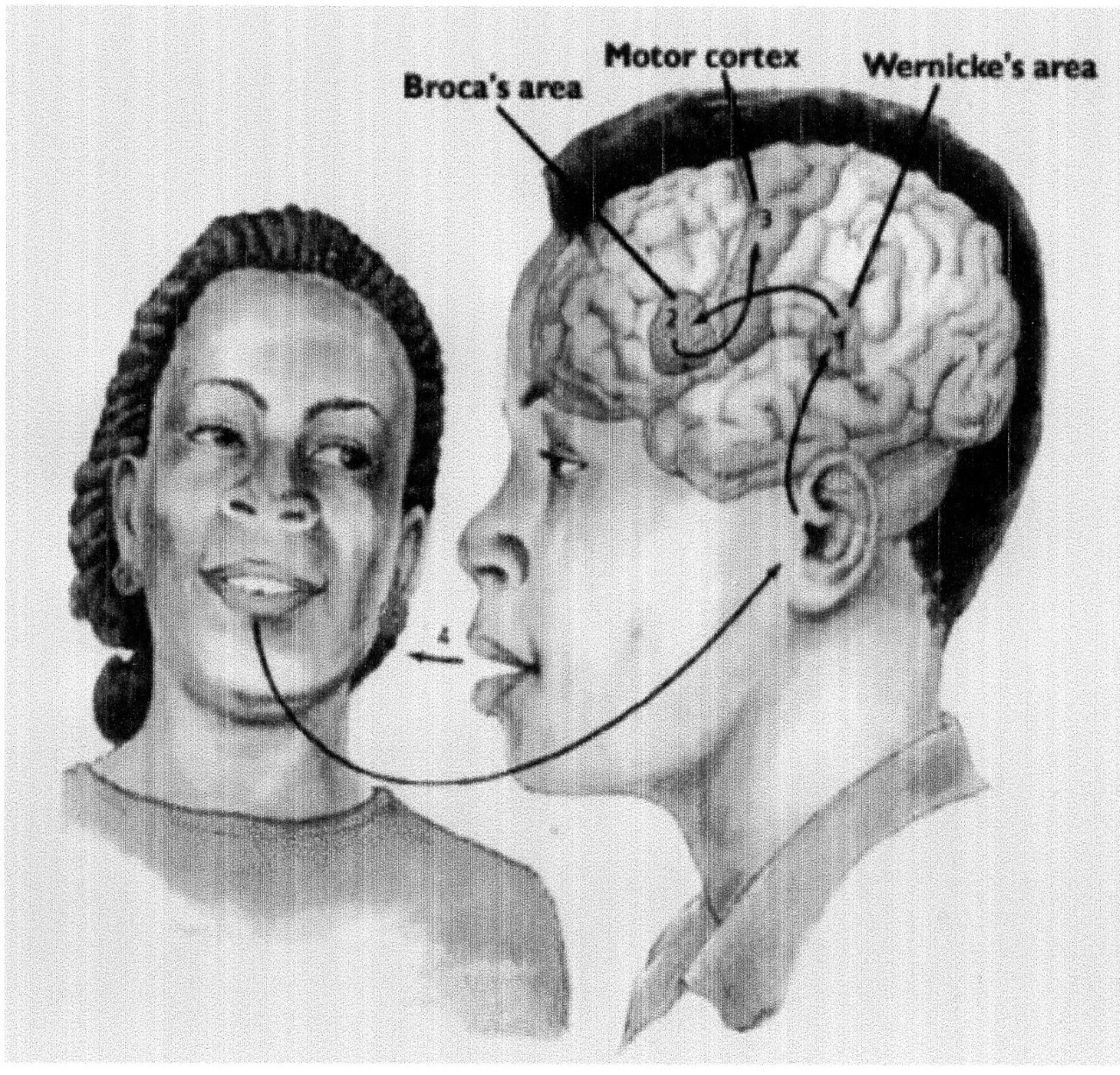

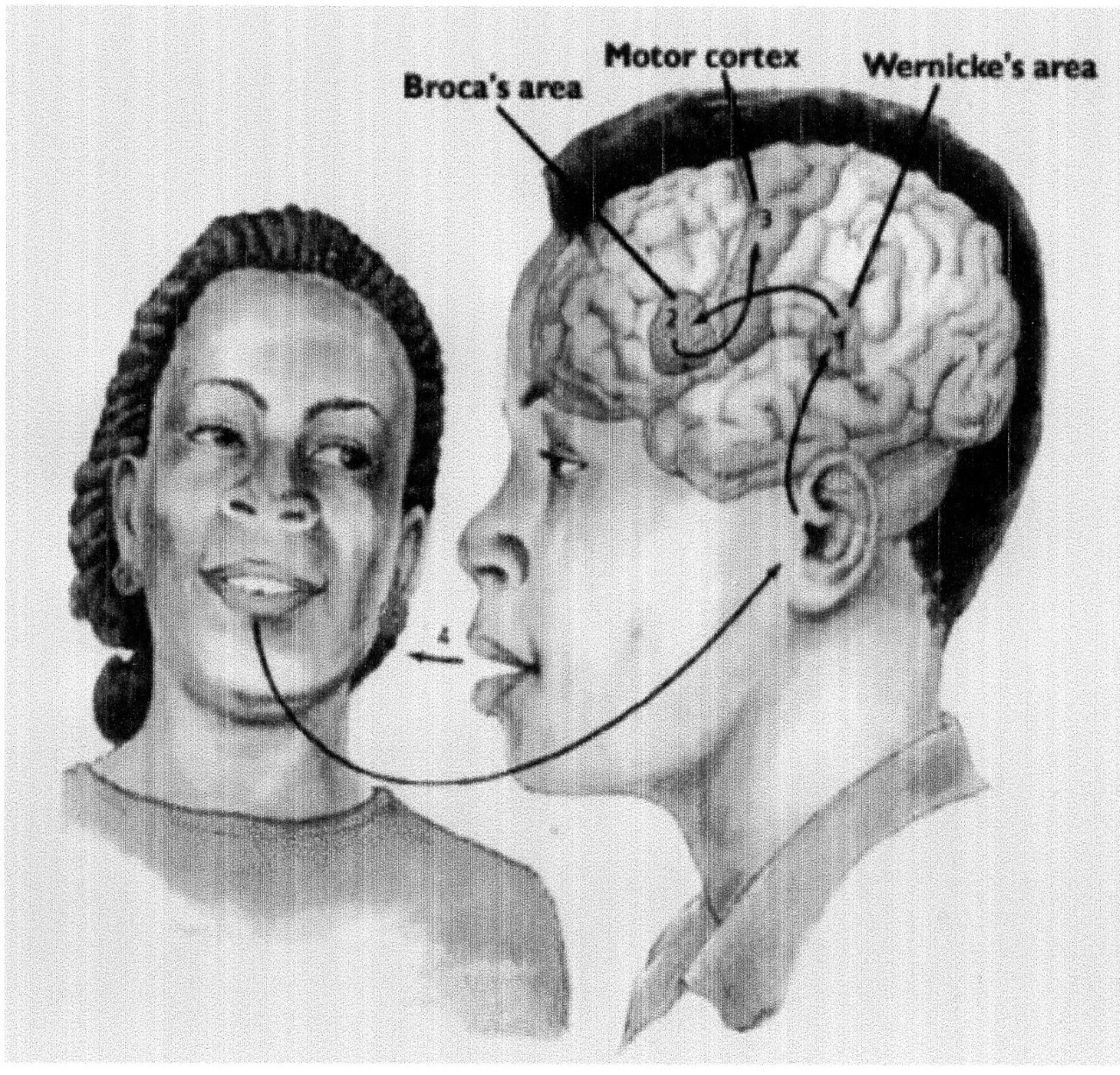

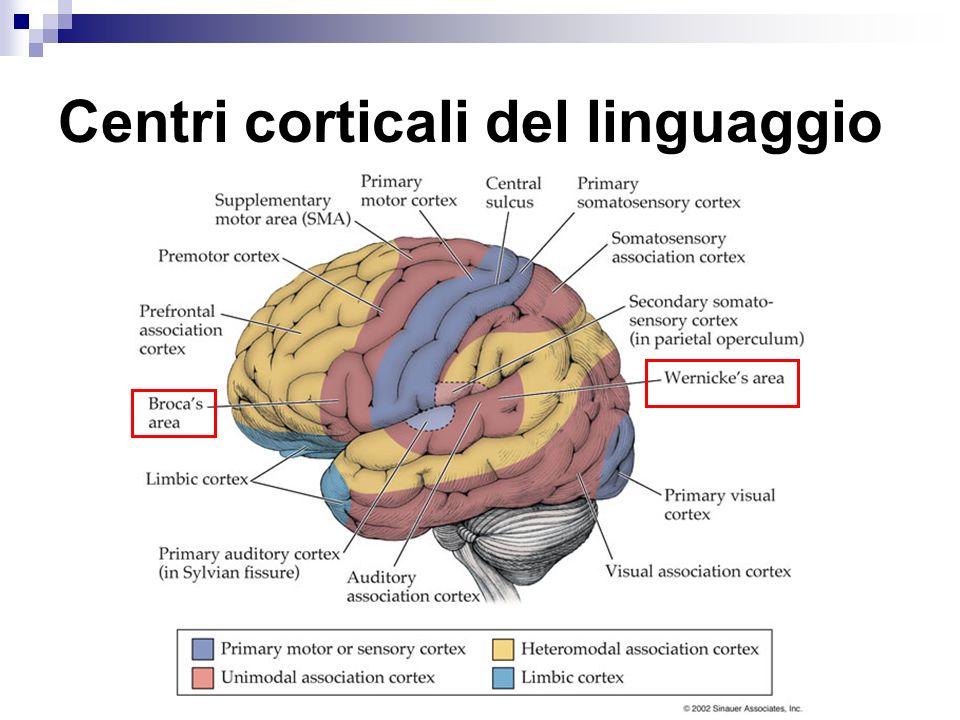

Localizzazione anatomiche delle

Sistema anteriore: Il sistema anteriore situato nel lobo frontale costituisce il più alto livello di controllo dell’attività verbale. La sua funzione riguarda l’evento espressivo; permette una corretta organizzazione degli schemi percettivo motori assicurando coerenza nel discorso.

Sistema posteriore: Il sistema posteriore circonda la zona di Heschl. Occupa il terzo posteriore delle circonvoluzioni temporali superiore e media, le circonvoluzioni sopramarginali ed angolare del lobo parietale inferiore. Questo sistema assicura la ritenzione immediata del messaggio uditivo.

Localizzazione anatomiche delle

Al sistema anteriore :

(parte posteriore del giro frontale inferiore).

Al sistema posteriore:

(lobulo parietale inferiore e prima e seconda circonvoluzione temporale)

Aree di Brodmann

Area di Broca:

44,45, parte 46

Area di wernicke

22

- Causa più comune è la malattia vascolare(infarti o ematomi nel territorio dell’arteria cerebrale media); più raramente le afasie sono causate da traumi, infiammazioni, tumori, malattie degenerative (es.mal. di Alzheimer).

- Segni associati comuni: nelle forme da lesione a focolaio si osservano soprattutto deficit neurologici focali (emiplegia destra, più raramente emianestesia o emianopsia omonima); nelle forme degenerative l’afasia si associa a demenza.

- Emisfero sinistro: in tutti i destrimani e anche in molti mancini.

- Nella maggior parte dei casi le lesioni occupano la regione pre-silviana, cioè quelle parti del lobo frontale, parietale e temporale che delimitano la Scissura di Silvio.

Fino a tempi relativamente recenti, la descrizione dei deficit del linguaggio si è fondata sulla dicotomia tra comprensione e produzione, contrapponendo cioè afasie espressive ad afasie recettive, oppure motorie a sensitive.

Tale dicotomia traeva origine dal modello di organizzazione del linguaggio proposto nel secolo scorso dal neurologo tedesco Carl Wernicke e successivamente modificato da Lichtheim e da Wernicke stesso.

- Secondo questo modello, nell’emisfero di sinistra vi sono due centri, A e B, rispettivamente deposito delleimmagini uditive e delleimmagini motorie delle parole. I due centri sono localizzati a livello delle aree associative uditive e motorie e sono connessi tra loro tramite un fascio di fibre AB.

- Il limite principale del modello di Wernicke-Lichtheim risiede nel fatto che i centri A e B sono sì aree associative uditive e motorie tanto in senso filogenetico che ontogenetico,ma che nel corso dello sviluppo esse perdono gran parte di questo aspetto modalità-specifico diventando aree del linguaggio prevalentemente sopramodalie il cui coinvolgimento determina un disturbo di linguaggio fonologico e lessicale tanto in comprensione che in produzione.

- Il fatto che lesioni dell’area posteriore determinassero disturbi anche in produzione, e viceversa, era stato già evidenziato da Wernicke stesso e spiegato come il risultato di un’interazione tra i due centri così stretta, che l’eventuale danno dell’uno determinava impotenza funzionale di ambedue.

- Fino a tempi relativamente recenti, la classificazione dei deficit di linguaggio si è basata sulla dicotomia che contrapponeva disturbi di espressione (afasia motoria) e/o lesioni anteriori a lesioni posteriori.

- Tale dicotomia traeva origine, come si è visto, dal modello di organizzazione del linguaggio orale proposto da Wernicke e da Lichtheim.

- Una distinzione dei disturbi di linguaggio per il danno di contrapposte modalità è spesso inadeguato a descrivere le caratteristiche dei deficit afasici, perché la grande maggioranza dei soggetti afasici non presenta deficit esclusivamente motori o sensoriali, bensì deficit del linguaggio come sistema, cioè dove le modalità di entrata e di uscita e così pure il linguaggio orale e scritto, sono coinvolte in modo parallelo.

Modello su cui si basa la clinica

In base alle alterazioni quantitative della espressione orale, gli afasici si dividono in due gruppi:

Il modo in cui si svolge il discorso permette di distinguere le afasie fluenti e non fluenti.

- Riduzione del flusso verbale

- L’eloquio spontaneo dei soggetti afasici non fluenti è scarso (<30-40 parole al minuto), le parole sono prodotte con fatica, in assenza di struttura prosodica; le frasi sono brevi e con struttura sintattica semplificata; spesso vi è deficit dell’articolazione o inerzia verbale.

- Al massimo grado, si ha la totale soppressione del linguaggio (detta anche anartria).

- Nei casi meno gravi l’emissione della parola è lenta, faticosa, stentata; le parole sono male articolate (disartria), separate da pause lunghe e frequenti; le frasi sono brevi e semplici.

- In alcuni casi il linguaggio può essere ridotto a pochi fonemi privi di significato o a poche frasi automatizzate, che vengono usate a sproposito ad ogni occasione (stereotipie verbali).

- Nei casi più lievi l’afasia assume i caratteri dell’agrammatismo: il linguaggio è costituito solo da sostantivi e verbi (spesso all’infinito), connessi in brevi frasi di “stile telegrafico”. Con questo linguaggio ridotto all’essenziale, il malato riesce tuttavia a comunicare il proprio pensiero, a differenza di quanto avviene con le stereotipie verbali.

- Il flusso verbale è quantitativamente normale o anche aumentato (fino alla logorrea).

- L’articolazione è corretta, la”melodia” è normale (ascoltando da lontano senza percepire le parole,si ha l’impressione di un linguaggio normale). Quello che è alterato è il significato delle parole e delle frasi: il malato parla molto ma in modo incomprensibile.

- Il suo linguaggio è costituito da parole sbagliate, simili a quelle giuste come suono(parafasie),da parole inventate prive di senso(neologismi), da perifrasi usate al posto di singole parole (circumlocuzioni).

- Spesso il malato ripete più volte una parola o una frase (perseverazione).

- Nei casi più gravi, il linguaggio è del tutto incomprensibile e si ha l’impressione di ascoltare un gergo o una lingua sconosciuta (jargonafasia).

- Di regola il malato ignora di parlare male (nosoagnosia) e si arrabbia perché non viene capito.

- linguaggio spontaneo: nome, professione, storia della malattia

- ripetizione di parole, di frasi di lunghezza crescente;

- formulazione di serie: mesi dell’anno, giorni della settimana;

- denominazione di oggetti o immagini;

- descrizione di un’immagine complessa;

- recita di un racconto (Cappuccetto rosso)

- designazione di oggetti, di immagini;

- esecuzione di ordini semplici:aprire gli occhi, chiudere la bocca

- esecuzione di ordini complessi:porre la mano destra sull’orecchio sinistro;

- prova dei tre fogli (consegna precisa assegnata su ciascun foglio)

DISTURBI NEL LINGUAGGIO PARLATO

- Un deficit fonologicosi caratterizza per la presenza di parafasie fonemiche (sostituzioni, omissioni, aggiunte e trasposizioni) anche multiple che talvolta rendono le parole bersaglio irriconoscibili (neologismi fonetici).

- Spesso il paziente tenta di correggere gli errori fonemici prodotti mediante correzioni spontanee talvolta in catena (conduites d’approche).

- In alcuni casi gli errori fonemici possono esitare in parole realmente esistenti e simulare in questo modo una sostituzione lessicale anziché fonologica.

- Si usa in questo caso il termine parafasia formale(per esempio “cavolo” per “ tavolo”).

- Tra i deficit a livello semantico-lessicale si riconosce innanzi tutto una difficoltà a recuperare le parole, che viene detta anomia;

- nel caso di un semplice ritardo nell’evocazione di una parola bersaglio si parla di latenza anomica; le parole non rievocate possono talvolta essere sostituite da circonlocuzioni.

- Il deficit può d’altra parte manifestarsi con un errore nella scelta delle parole, per cui vi sono sostituzioni con termini di significato affine (parafasie semantiche; per esempio: “bicchiere” per “bottiglia”) o con parole senza relazione di significato (parafasie verbali; per esempio: ”tovaglia” per “telefono”).

Elementi ricorrenti automatizzati

- Le perseverazioni sono un’altra forma di produzione incontrollata e ricorrente in cui un elemento lessicale che è appropriato ad un certo contesto viene prodotto in modo ripetitivo per un certo periodo di tempo. per esempio”di-di” o “tan-tan”

- L’ecolalia è invece la ripetizione disinibita (una vera e propria eco) di quanto appena prodotto dall’interlocutore

Presenza di difficoltà articolatorie

- In seguito a lesioni cerebrali, un soggetto afasico può presentare deficit della realizzazione articolatoria del linguaggio.

- Tali deficit possono essere o di natura paretica (disartria) o di natura più prettamente connessa alla produzione dei suoni del linguaggio.

- Nel primo caso, poiché i movimenti articolatori avvengono sempre sulla linea mediana e sono quindi poco influenzati da deficit stenici unilaterali, il disturbo paretico consegue quasi esclusivamente a lesioni emisferiche bilaterali o a lesioni bilaterali del tronco e del cervelletto.

- La caratteristica principale di questo tipo di disturbo è la ridotta articolazione dei suoni, che risultano di conseguenza ipoarticolati, ipernasalità ecc.

- Una volta terminata la valutazione del linguaggio spontaneo si valutano le capacità verbali residue mediante prove specifiche per le diverse componenti del linguaggio orale e scritto, e di prove per lo studio di diverse vie di elaborazione e delle relative sub-componenti.

- Allo scopo di studiare la capacità di recupero lessicale si usano solitamente prove di denominazione di oggetti o figure di oggetti.

- Tra i fenomeni qualitativi che si possono riscontrare ritornano le anomie e le circonlocuzioni, queste ultime possono essere più o meno adeguate.

- In generale, la parola non reperita non è persa in assoluto; es.a non è accessibile al paziente in quel momento, ma può venire facilitata mediante frasi o espressioni più automatiche, oppure essere reperita in un’altra occasione.

Esame per valutare la denominazione

Che cosa rappresenta

questa figura?

- Un deficit di ripetizione riflette generalmente un primitivo disturbo di elaborazione fonologica, che si manifesta con un elevato numero di parafasie fonemiche,neologismi fonemici e conduites d’approche.

- Per l’esame della capacità di ripetizione si usano stimoli di diversa lunghezza e complessità: si inizia con parole bisillabiche a struttura semplice (alternanza consonante-vocale) e si prosegue con parole progressivamente più lunghe e complesse e frasi.

- La memoria a breve termine fonologica è testata tramite la ripetizione di stringhe di cifre o parole di numero progressivamente maggiore (span di cifre di parole).

Viene valutata in modo specifico con tre semplici tests:

1)Esecuzione di ordini verbali: è bene evitare quelli più ovvi, che fanno parte di una visita medica e possono ottenere risposte casualmente corrette (es.”Apra la bocca”); è più opportuno dare degli ordini “artificiali”(es.”Batta tre colpi sul tavolo”), per essere certi che il malato abbia realmente riconosciuto e compreso il comando.

2)Riconoscimento di oggetti,denominati dall’esaminatore: al malato viene presentata una serie di oggetti comuni; l’esaminatore ne nomina uno e chiede al malato di indicarlo (es:”Qual è la chiave?”,”Qual è la penna?”).

3)Ripetizione di parole e frasi, dette dall’esaminatore: per quanto concerne la comprensione orale, gli afasici si dividono in due categorie:

A) quelli con comprensione difettosa;

B) quelli con comprensione corretta.

|

|

Stimolo |

Alt.fonologica |

Alt.semantica |

|

1 |

|||

|

2 |

Mucca |

Zucca |

Pecora |

|

3 |

Bastone |

Balcone |

Ombrello |

|

4 |

Tazza |

Mazza |

Bicchiere |

|

5 |

Timone |

Limone |

Ancora |

|

6 |

Ragno |

Bagno |

Farfalla |

|

7 |

Mani |

Cani |

Piedi |

|

8 |

|||

|

9 |

|||

|

10 |

Finocchio |

Ginocchio |

Pomodoro |

- Molti afasici presentano anche disturbi della scrittura (agrafia), non dipendenti da difetti motori: se il malato ha un’emiplegia destra, bisogna farlo scrivere con la mano sinistra.

- Per un esame della scrittura si ricorre al dettato di lettere isolate, parole e non-parole e alla denominazione scritta di figure.

- Nei casi più gravi, la scrittura è impossibile, sia quella spontanea che quella dettata e copiata.

- Nei casi meno gravi, la scrittura è possibile, ma presenta errori della stessa qualità dell’espressione orale (deformazione delle parole, neologismo, agrammatismo).

- Molti afasici presentano anche disturbi della lettura (alessia), non dovuti a difetti visivi.

- L’integrità delle capacità di lettura,viene testata mediante compiti di decisione lessicale, lettura ad alta voce di parole, non parole e frasi, comprensione di parole e frasi (indicazione del bersaglio corretto tra due o più figure).

- Nei casi più gravi, l’alessia è totale e riguarda le lettere singole, le sillabe e le parole.

- Nei casi meno gravi, il malato riesce a leggere (meglio le parole intere, percepite come un tutto, che le singole lettere), ma ha difficoltà a capire il significato.

- Di ciò ci si rende conto se si danno ordini scritti.

- Pur essendo relativamente indipendenti, linguaggio verbale e lingua delle cifre sono nondimeno in connessione. È frequente negli afasici una acalculia.

- Può interessare l’identificazione delle cifre, l’espressione (orale e scritta), ed anche l’elaborazione dei simboli in operazioni semplici o complesse.

Nella maggior parte degli afasici coesistono disturbi dell’espressione orale, della comprensione, della scrittura e della lettura. Tuttavia, il grado di alterazione delle singole componenti del linguaggio è spesso disomogeneo, per cui è possibile identificare dei raggruppamenti di sindromi, di cui le più comuni sono :

Forme maggiori: Forme minori:

AFASIA GLOBALE AFASIA DI CONDUZIONE

- Afasia non fluente, associata a grave difetto della comprensione, della scrittura, della lettura. La sede della lesione può essere diffusa a tutte le aree del linguaggio che circondano la Scissura di Silvio, oppure può limitarsi alla parte pre-rolandica della stessa area (piede della 3a circonvoluzione frontale, detta anche “Area di Broca”;parte inferiore dell’area motoria primaria

- Afasia non fluente, con comprensione normale o relativamente poco alterata. Scrittura generalmente alterata, in misura superiore alla lettura.

- Sede della lesione di solito l’area di Broca, la parte inferiore dell’area motoria primaria, l’insula e il nucleo lenticolare (“quadrilatero di Pierre-Marie”). Talvolta la lesione è puramente limitata alle due ultime strutture.

Afasia fluente, associata a grave difetto della comprensione, della scrittura e della lettura.Sede della lesione è retro-rolandica. Parte posteriore della prima circonvoluzione temporale e aree parietali adiacenti peri-silviane (Area di Wernicke).

- Le aree marginali rappresentano il completamento della mappa delle aree corticali coinvolte nella funzione linguistica e nella possibilità di espressione verbale.

- Le aree marginali posteriori risultano (sulla base dei riscontri nella patologia focale che le coinvolge) essere fortemente indirizzate all’utilizzo dei magazzini mnesici e semantici legati al reperimento delle parole e dei loro significati.

- Lesioni confinate all’area 37 solitamente aumentano la presenza di anomie nel discorso.

- Se la lesione è più ampia e coinvolge l’area 37 e l’area 39 quello che viene prodotto è un confondimento semantico dei termini associati a gravi problemi di reperimento delle parole.

- Mentre lesioni dell’area 37 configurano un tipo di afasia possiamo definire “ amnesico “ con una prevalenza di disordini di recupero dei termini, lesioni congiunte si esprimono sotto il nome di afasia transcorticale sensoriale con un linguaggio incomprensibile che può portare al gergo neologistico o all’ omissione di parole.

- Tutto questo emesso con normale fluenza e di solito con la conservazione della capacità di ripetere (essendo le aree perisilviane risparmiate).

- Detta anche Afasia nominum; l’espressione orale è fluente e la comprensione è normale. L’unico disturbo è “la mancanza di parola”, per cui il malato non riesce a trovare i nomi (soprattutto dei sostantivi) ed arresta il suo discorso, sforzandosi di ricordare. Dopo una pausa se non trova la parola ricorre ad una circonlocuzione più o meno precisa per esprimere il concetto. In forma leggera, l’afasia nominum si può osservare anche in soggetti normali come effetto della stanchezza o dell’età avanzata.

- Nei casi patologici la sede della lesione è la regione temporo-parietale, ai margini dell’area di Wernicke.

- Nelle lesioni transcorticali anteriori assistiamo a qualche cosa che verosimilmente unisce le caratteristiche di una sindrome frontale alle attività linguistiche.

- Nell’afasia transcorticale motoria quello che viene meno è l’impulso a parlare.

- Anche in questo caso, nell’estrema povertà delle emissioni (singole parole, parti agrammatiche, linguaggio povero e telegrafico) la ripetizione sarà ragionevolmente risparmiata.

- la scala semiotica avendo sufficienti riscontri dalla patologia per poter ritener verosimile questa rappresentazione funzionale.

- La lesione di parti di questo modello grafico trova rispondenza nel tipo e nella qualità di errori nelle varie sindromi afasiche.

- Quello che abbiamo considerato fin qui è il linguaggio lessicale. Ovviamente esistono componenti aggiuntivi (prosodia) che completano l’uso che noi facciamo di questo sistema di comunicazione.

- Tali componenti, cioè il controllo prosodico sono prevalentemente sotto controllo dell’emisfero destro.

- L’importanza di queste componenti è tale da contribuire a modificare i significati (in particolare i contorni prosodici)

- VIENI!

- VIENI?

- So che VIENI domani

- Uguali sotto il profilo lessicale modificano il significato in base all’intonazione.

- Possiamo dire quindi che l’emisfero destro partecipa a pieno titolo alla produzione del linguaggio ed alla strutturazione dei significati.

- Disordini acquisiti della prosodia per lesioni dell’emisfero destro sono riscontrabili in un grande numero di pazienti.

- Afasia fluente, con comprensione normale, ma con incapacità di ripetizione.

- Dipende da una lesione che interrompe le connessioni tra l’area di Broca e quella di Wernicke (fibre arciformi fronto-temporali).

- Infine vi sono quelle forme in cui il danno avviene a livello periferico rispetto alle rappresentazioni fonologiche o lessicali, tanto in entrata che in uscita. Questi disturbi, erano già stati previsti e descritti da Wernicke ed etichettati dall’afasiologia classica come “forme pure” (sordità verbale pura, anartria pura, alessia pura, alessia con agrafia ed agrafia pura).